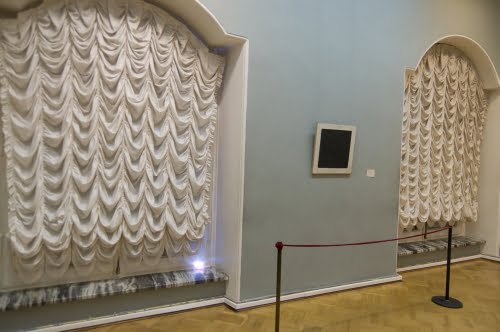

2012. Фотодокументация акции (совместно с Е.Деминой)

(Эрмитаж, Русский Музей, Третьяковская Галерея, Нижегородская Художественная галерея)

Пространство и его двойник. (Александр Евангели)

Вначале рождается мысль о машинах: слабый холодный свет свидетельствует о вторжении техники, сообщает о том, что мы ничего не знаем о мире, который считаем своим. Техника пропитывает пространство своим невидимым присутствием, сообщает ему свою автономию. Кажется, что свечение — это форма коммуникации с человеком, а не автономии. Но в этой коммуникации всегда присутствует деспотия — индикаторы старинных приборов говорят с нами дрожащими стрелками, а не голосом любимой сестры. Логика и скорость перехода от стрелок к светодиодам — это автономная логика самой техники, не человека. Через интерфейсы техника подчиняет нас своей логике, медиум всегда говорит через нас, определяет наше видение и формы репрезентации, консолидируется с языками власти. В универсалистской метафоре произведения мы сталкиваемся с техникой как с неуниверсальным, в силу логики своего развития, аспектом современности. Техника устаревает, как устаревает сама парадигма коммуникации, которую воплощает техника.

В статье Unheimlich («Жуткое») Фрейд говорит, что единственный вдохновляющий его мотив универсализации мысли об искусстве — это когда «эстетику не сводят к учению о прекрасном, но определяют ее как учение о качествах нашего чувствования». «Качества нашего чувствования» гипостазируются как нечто универсальное, одновременно оставаясь персональным опытом каждого человека. (Больше всего это напоминает кантовскую ситуацию эстетического суждения.) Фрейд исследовал unheimlich рубежа веков — декадентскую жуть двойников. Как в Древней Греции и Иудее, двойник ужасал, заставлял трепетать, но в тело Фрейда этот трепет был вписал Э.-Т.-А. Гофманом и готической литературой. Нередко спектакль универсализма пишется как пьеса современной жизни, но вспоминается как историческая драма. Когда следующее поколение вызывает тех же актеров на бис, «качества нашего чувствования», эти модные одежды для универсальных суждений, становятся историческими костюмами. Фигурация универсальных суждений — продукт истории, как и сцена. Эволюция эфирных структур — качеств нашего чувствования — рождает теорию возвышенного Канта и жуткого двойника Фрейда. Когда смысл не помещается в воображении, структуры жуткого и возвышенного распахиваются перед нами. Возвышенное рождается как трепет от жуткого, но на дистанции, позволяющей помыслить о том, что вблизи лишает любой мысли. Только готовностью разума оправдывать импотенцию воображения кристаллизует жуткое в возвышенное. Музей напоминает об этом.

Если проигнорировать ослепительные интеллектуальные стейтменты, произведенные Мишей Максимовым и Женей Деминой к их предыдущим произведениям, то можно принять за чистую монету слова об «инфантильной установке» проекта, о «желании найти и обозначить внутри музеев теплые, уютные местечки в которых можно сохранить себя». (Из письма М.М.) Эти слова очевидно противоречат визуальному ряду — «теплые» местечки маркированы холодным техногенным светом, домашний уют переносится в пространство мумификации жизни и субъективности, в архивную гетеротопию. Наивное описание как магнит направляет компас интуиции и мобилизует поиск того проблемного поля, в котором размещается этот проект. Что стоит за артикуляцией уютного и домашнего, противоречащей всему строю проекта? Дом — это то, что противостоит жуткому (unheimlich). Фрейд начинает свою статью с анализа оппозиции heimlich/unheimlich, что можно перевести как «домашнее/недомашнее». Из отрицания домашнего вырастает жуткое.

Изощренный в описании зла русский язык строит конструкции уюта на негативности, в отличие от немецкого — безопасное, беспечное, безвредное, безобидное, — где лишенный синонимов домашний уют (буквально — «укрытие») рождается вычитанием опасного. Заимствованный в XIX веке «комфорт» — лишь удобство; не существо, но орнамент экзистенциального переживания. Устаревшие синонимические ряды, связанные с описаниями домашнего покоя — покой, комната, палата, горенка, светелка — свидетельствуют о том, что русский язык совершенствовался в артикуляции зла. Сохранилось нейтральное «комната». Кроме того, дисциплинарная неструктурированность дома принципиальна для уютного самочувствия. Из отрицания приватности растет социальное, публичное. Растет, структурируется гетеротопиями, оставляя дом в неизменности.

Кант говорит, что эстетическая способность, понимаемая как особенная чувствительность, натуральна и есть в каждом, и в своем рефлексивном режиме она, захватывая и связывая чувственность тела с разумом, становится аспектом разума и условием коллективной чувственности. («Мы можем определить вкус как способность суждения, которая обрабатывает чувства, возникающее от данной репрезентации так, чтобы оно было максимально коммуникабельным без посредства концепта».) Музей институциализирует отсутствующее «Я» кантовского эстетического субъекта, системой его суждений организована западная история искусства.

За пределами «максимальной коммуникации», то есть вне современных массовых медиа, прежняя система эстетического суждения больше не существует. Фигурации жуткого и возвышенного обнажены как режимы зрения. Нет пугающих двойников, нет чистого эстетического универсализма. Остался только релятивизм ценностей, которые связываются с определенными языками власти и доминирования, со структурами манипуляции мнением, с массовыми медиа, захватывающими наше воображение и инсталлирующими в нас позиции видения и системы оценок. Музей — часть системы, которая встраивает в нас свои архаичные смыслы, и в своей эстетической неизменности он напоминает дорогу домой, где эстетическая реакция уже невозможна. В каком смысле? Фрейд берет Канта за руку: «Наиболее интересно то, что слово (heimlich) среди многочисленных оттенков своего значения имеет одно, в котором совпадает со своей противоположностью (unheimlich). Тогда heimlich становится unheimlich; сравните с примером Луцкова: «Мы называем это приятным, вы называете это жутким»».

Техника, как и музей, то место, в котором heimlich и unheimlich обмениваются значениями.

Техника создает наших двойников, мы общаемся с призраками и в качестве призраков как голоса и изображения — мы давно не присутствуем там, где мы действуем. Медиум — это всегда рождение и инструментализация призрака, двойника. Техника находится в сердцевине этого процесса. С его рождением культурное пространство теряет единство. Двойник, призрак, другой требует автономии, его логика отлична от нашей. Он должен быть отделен от нас, его функция требует автономии, чтобы отделиться от нашей. Так рождаются гетеротопии. Вся человеческая история — это приращение гетеротопий, их изобретение, структурирование с их помощью повседневности и социальной коммуникации, собирание беспокоящих переживаний в специальных пространствах. С гетеротопией связан свой дисциплинарный режим, предписанное поведение, форма коммуникации. Их разрушение означает возращение жуткого, беспокоящего — в обыденность, в наш комфорт.

Когда пространство дома обманывает вас, когда подушки в сумерках превращаются в чудовищ, рождается жуткое. Инфантильная установка указывает поле проблематики. В проекте «Темные углы» призраком становится само пространство. Вероятно единственное, к чему еще приложим в наше время эстетический режим unheimlich — пространство с его двойником самого себя, все остальное — цирковые страшилки.

Гетеротопия музея накапливает, консервирует время. Техника захватывает и осваивает еще не наступившее будущее. Автономная логика техники в музее воспринимается как жуткий двойник — два пространства обмениваются симптомами. Никакого присутствия, только свет. Теплый музейный от лампочек и холодный от светодиодов. Обмен телами. Трудно придумать лучшее пространство для вторжения двойника.

*** (Сергей Гуськов)

«Потом мы с Женей ездили в СПб, делали искусство, в Русском музее вышла накладка, меня заметили и пришлось убегать». Искусство как фрагменты личной переписки — вроде все ясно, но что там за история остается за кадром, неизвестно. Все может быть совсем не так, как представляется из отрывков, доступных для чтения. Документация, даже с дополнительными разъяснениями и описаниями, работает примерно также. Что было на той акции? Кто был трезв, а кто выпил? О чем думали? И уж тем более — кто видел художников и кого не видели они? Решительно непонятно и восстановить по памяти проблематично. Память вообще стабильно подводит. Один литературный персонаж говорил, что помнит только идеи и ощущения, обстоятельства он даже не упомянул. Но это что касается документации. А как же сами фонари, оставшиеся в музее? Долго они не провисят, хотя кто знает! В наших прекрасных учреждениях культуры может случиться что угодно — тем они и хороши.

Вот у одного современного французского философа прямо так и говорится: мир таков, что все возможно в любой момент. Не было бога — появился бог. Были одни физические законы — стали другие. С фонарями точно так же, ведь в темных углах они попадают в среду, которая по определению способна сотворить с ними любые превращения.> В таком ракурсе документация оказывается охотой за чудом. Есть же люди, которые пытаются сделать фотографию в надежде, что кадр случайно станет свидетельством чего- нибудь сверхъестественного. Но чудо не того рода как в фильме про музей, где после опеределенного часа экспонаты оживают (хотя почему бы и нет иногда ради исключения?). Чудо создается документацией, а до нее тайными операциями в музеях. Хотя конечно, это спорно.

подробнее на сайте проекта: http://darkcorners.myartsonline.com/photo.html#

Выставка Темные углы в квартирной галерее Черемушки: